80年前的硝烟早已在岁月中淡去,但历史深处那些不屈的身影,依然在民族记忆里清晰如昨。

湖南湘阴那片曾被鲜血浸透的土地上,国民革命军第99军99师295团1营营长曹克人,用30岁的生命谱写了一曲气壮山河的英雄赞歌。1941年10月4日,这位湖南桂阳籍军官在弹尽粮绝后被日军残忍杀害——四肢被钉于墙上,五官被一一割去,最终遭开膛破肚、浇油焚烧。这种超越人类想象极限的暴行,反衬出的恰是一个民族脊梁的硬度。当我们回望那段血与火的岁月,曹克人代表的不仅是个人英雄主义的光辉,更是中华文化精神在民族存亡关头的集体迸发,是五千年文明积淀下“天下兴亡,匹夫有责”的伦理自觉。

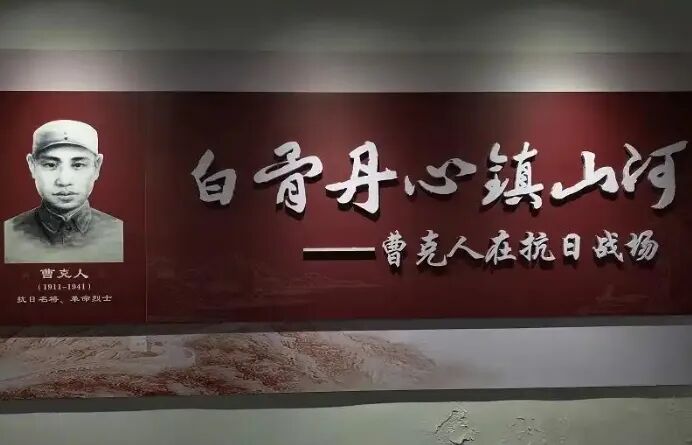

曹克人。资料图

曹克人短暂的一生,是传统士人精神与现代军人品格完美融合的典范。1911年,他出生于湖南省桂阳县清和乡长乐村,名泽泉。在南京中央陆军军官学校求学期间,他既系统学习了战术指挥等现代军事知识,又始终浸润于湖湘文化“经世致用”的传统之中。这种独特的文化基因,在抗战的特殊历史情境下,升华为一种“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的担当精神。

当父母来信劝其“解甲归田”时,他的回信掷地有声:“国家养兵千日,用在一朝……我愿誓死抗日到底,此意已决!”字里行间,既承续着岳飞“精忠报国”的文化血脉,又彰显着现代军人的职业操守。

曹克人治军严谨却又极重情义,其关爱士兵的作风体现了“为将之道,当先治心”的治军智慧。据载,他常将自己的军饷分发给家境贫寒的士兵,训练时严格要求,生活中却与士兵同甘共苦。这种“仁将”风范,让全营凝聚成生死与共的战斗集体。在湘阴保卫战中,面对数倍于己的敌军,正是这种凝聚力支撑着将士们死守阵地。这种“临难毋苟免”的气节,正是中国文化中“义重于生”价值观的具体体现——当个人生命与民族大义相遇时,以血肉之躯践行“义”的真谛。

湘阴保卫战的惨烈程度,在整个抗战史上亦属罕见。1941年9月28日至10月4日,曹克人率领不足五百人的部队,在湘阴县城抵御日军千余人的立体攻势。据战史记载,士兵人均仅二十发子弹,手榴弹不足三枚。战士们打完最后一发子弹,便以刺刀、石块与敌搏杀。有记载称,一名17岁通信兵被围时拉响手榴弹与敌同归于尽;机枪手双腿被炸断后仍坚持射击直至牺牲。当最后十七名勇士被俘后,日军的虐杀已沦为对人类文明的暴虐践踏。

尤为震撼的是,极端的残暴反而激发了更为强烈的精神反抗。曹克人就义前的怒斥至今仍回荡在历史深处:“你们这些没有人性的东西,也配是父母所生吗?!”湘阴百姓后来在烈士殉难处所见斑斑血迹,恰似民族不屈的图腾。这种“形灭神存”的哲学意象,通过民众自发修建的“白骨塔”得以升华——塔前“丹心悬日月,白骨镇山河”的挽联,使烈士精神融入湖湘文化血脉。

图片来源:红网

从文化人类学视角看,曹克人烈士的精神世界承载着多重文化密码:其“杀身成仁”的抉择体现儒家道德观,受刑时凛然展现道家“外化而内不化”的境界,全体官兵同仇敌忾的情谊,则暗含了墨家“尚同”伦理。其中鲜明的湖湘文化特质尤其值得关注——谭嗣同的豪迈、曾国藩的坚韧、左宗棠的担当,都在曹克人身上得到延续。1984年,曹克人被追认为革命烈士,正表明真正的民族气节终将获得超越时代的认同。

在全球化的今天,抗战精神的当代价值亟待重估。某些势力试图歪曲抗战历史,抹黑英雄行径,与当年的文化侵略本质无异。面对挑战,我们更需要从曹克人身上汲取力量,将“天下兴亡,匹夫有责”的责任伦理转化为当代坚守文化自信、维护国家安全的行动自觉——无论是科研攻关还是敬业奉献,都是这种精神的当代诠释。

站在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的节点回望,曹克人等烈士们铸就的精神长城,已成为中华民族的精神基因。从湘阴战场到桂阳故里,从历史教科书到民间传说,这种传承印证着:每当民族面临挑战时,总有不屈的脊梁挺起——这或许正是中华文明生生不息的终极密码。铭记先烈精神的文化内核,让其照亮民族复兴征程,才是对历史最深的敬意。

作者:王成家【桂阳县委党校(行政学院)教育长】

来源:红麓

作者:王成家

编辑:李雯

本文为湖南党校原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接:https://hnswdx.hlunet.cn/content/646943/95/15251402.html

时刻新闻

时刻新闻

红麓微信公众号

红麓微信公众号